Parlons d’un monde où l’homme n’est plus le roi.

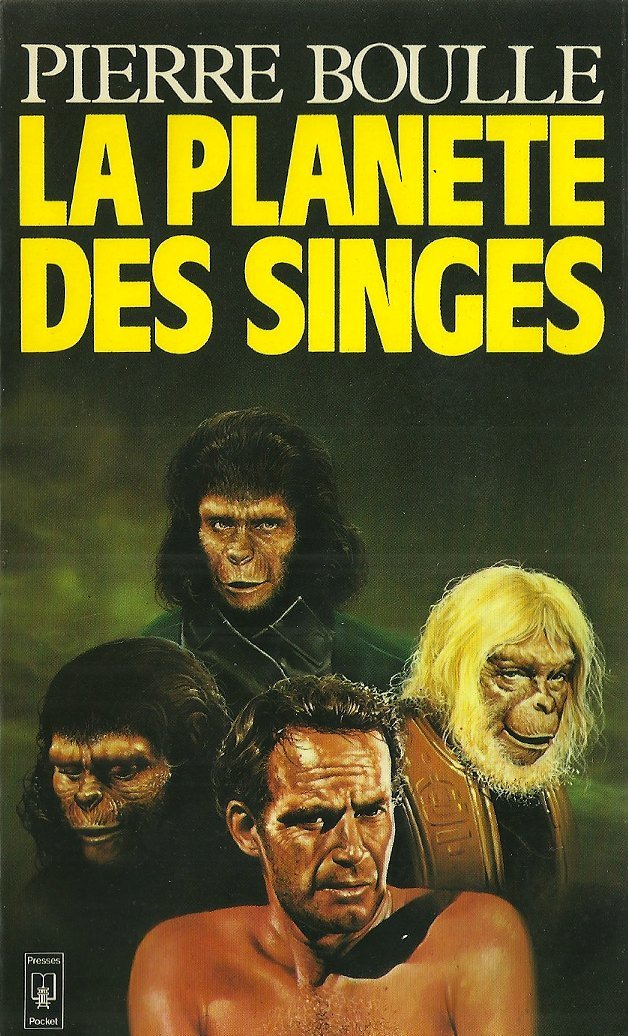

Vous vous êtes peut-être déjà demandé ce que donnerait un monde où les humains ne sont plus l’espèce dominante. Où la technologie, la civilisation et la science ne sont plus à notre image… mais à celle des singes. Ce scénario, aussi déroutant qu’efficace, nous vient d’un écrivain français un peu oublié du grand public, mais toujours respecté : Pierre Boulle, auteur du roman « La Planète des Singes » publié en 1963.

Je vous invite à plonger dans cette œuvre fascinante en vous parlant aussi bien du livre que des ses adaptations cinématographiques. J’essaierai de mettre en avant les impacts culturels et des possibles messages philosophiques qu’elles véhiculent.

Sous ses airs de science-fiction accessible, « La Planète des Singes » est un miroir tendu à notre humanité. Et ce miroir ne reflète pas toujours quelque chose de très flatteur…

Pierre Boulle est un écrivain au croisement de la guerre, de la foi et de la fiction.

Il n’est pas seulement un écrivain de science-fiction, il a aussi signé « Le Pont de la rivière Kwaï », adapté par David Lean en 1957 (et oscarisé).

Il est tout de même un ancien ingénieur colonial et résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Pierre Boulle a toujours mêlé dans ses récits un certain regard critique sur l’humanité, le progrès, la guerre, et la civilisation.

« La Planète des Singes » naît dans ce contexte, à une époque où la guerre froide bat son plein, où la technologie inquiète autant qu’elle fascine, et où les inégalités raciales sont encore criantes. Pour raconter tout cela, il choisit une approche habile : une fable animalière inversée, influencée par La Fontaine autant que par Orwell.

Le roman commence dans un cadre inattendu : une bouteille lancée dans l’espace, retrouvée par des explorateurs, contenant le récit d’un homme nommé Ulysse Mérou. Ce dernier raconte comment, lors d’un voyage interstellaire, il a atterri sur une planète très semblable à la Terre, appelée Soror, où les singes, les gorilles, les chimpanzés et les orangs-outans forment une civilisation avancée… et les humains, eux, sont réduits à l’état d’animaux.

Il déroule alors une critique sociale et politique féroce sur le racisme, sur l’évolution, sur la manière dont on justifie la domination d’un peuple sur un autre. Le livre interroge aussi notre rapport à la science, à la mémoire, au langage… et se conclut par un twist final, glaçant, qui a d’ailleurs inspiré celui du film de 1968.

Le style de Pierre Boulle est simple mais élégant, presque journalistique. Et surtout, il fait le choix de ne pas diaboliser les singes, ni d’angéliser les humains. Tout est question de point de vue.

Son histoire est tout simplement une fable philosophique sous l’apparence d’un récit de SF.

Si vous aimez les livres qui vous interrogent sur votre place dans le monde, alors « La Planète des Singes » peut vous plaire. Car sous le vernis du récit d’aventure, on trouve une critique puissante de l’arrogance humaine.

Le roman pose une question essentielle : « Et si notre domination n’était qu’un accident évolutif ? Si demain, une autre espèce développait intelligence, langage, culture… la civilisation humaine aurait-elle encore de la valeur ? Ou serions-nous traités comme nous traitons les animaux ? »

Ce renversement de perspective n’est pas seulement narratif, il est moral, politique et métaphysique. Et c’est ce qui a rendu le roman si fascinant à adapter – même si ses adaptations ont parfois pris des libertés majeures.

Les adaptations au cinéma sont les reflets de chaque époque.

Le film de 1968 met en scène Charlton Heston face à une humanité déchue. Il est guidé par le réalisateur Franklin J. Schaffner pour cette première adaptation.

Ce film est un chef-d’œuvre du cinéma américain avec une star déjà reconnue : Charlton Heston.

Il a le rôle principal dans cette version du film qui a transformé le récit de Pierre Boulle pour en faire une fable post-apocalyptique. Le twist final, désormais légendaire (la Statue de la Liberté), n’est pas dans le roman mais en reste fidèle à l’esprit.

Ce film introduit des questionnements sur la guerre nucléaire, la dégénérescence de la civilisation et la responsabilité humaine face à la destruction.

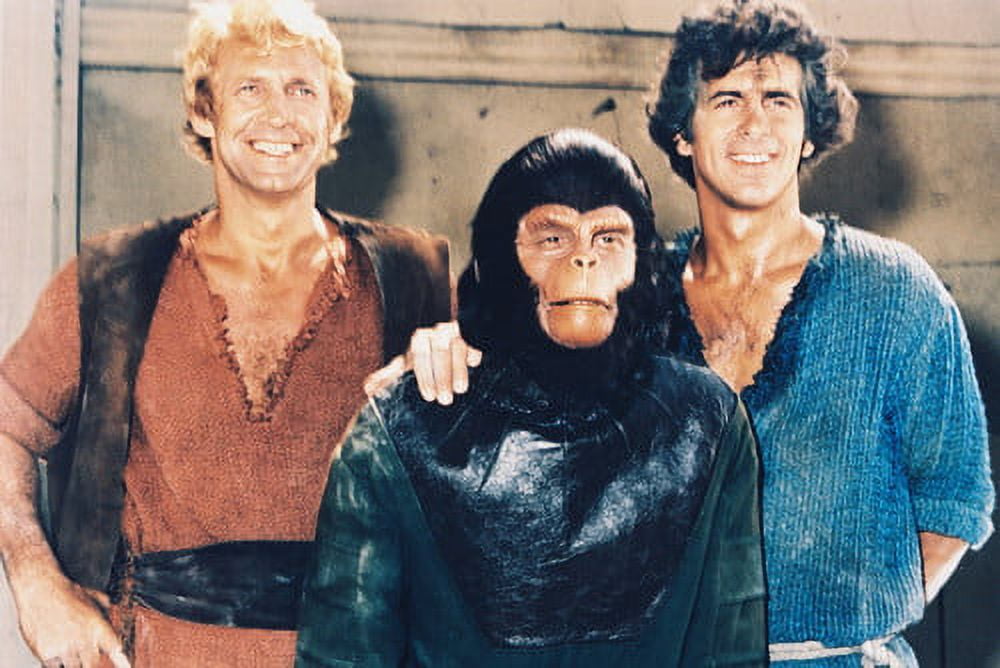

L’impact sur le public comme les professionnels du secteurs ont été marqué par cette vision cinématographique. Cela a tellement bien marché que d’autres fictions ont été créés comme la série TV de 1970 et une série animée.

La série TV a très bien fonctionné et a aussi permis de faires des études un peu plus poussées sur le comportement des singes. Les acteurs ont une interprétations éblouissantes, comme dans les films. Les masques et les costumes poilus sont de vrais avancées également sur les technologies à employer et le réalisme permettant aux acteurs d’avoir de véritables expressions pour renforcer le jeu d’acteur.

Tim Burton arrive en 2001 pour faire son remake visuel qui a été reconnu par le public comme étant confus.

Tim Burton a tenté un reboot avec Mark Wahlberg pour donner sa vision de cette oeuvre en proposant un visuel impressionnant. Pourtant le film est souvent critiqué pour son scénario confus et son manque de message clair. Il reste toutefois intéressant par ses choix esthétiques, et son final ambigu.

Arrve ensuite la trilogie moderne de 2011à 2017 avec César, qui propose son évolution et son empathie.

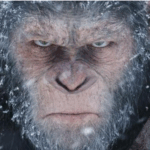

Avec « Rise of the Planet of the Apes » (2011), « Dawn » (2014) et « War » (2017), le studio Fox propose un reboot intelligent, centré sur César, un chimpanzé élevé par des humains, qui devient le leader d’une révolte simiesque.

Ici, la science (et notamment la manipulation génétique) est au cœur de l’histoire. Le message est clair : l’homme crée sa propre fin en voulant trop contrôler l’évolution. La trilogie est saluée pour son intelligence émotionnelle, sa cohérence narrative, et son protagoniste non humain, magnifiquement incarné en performance capture par Andy Serkis.

En 2024, « Le Nouveau Royaume » donne un renouveau après la chute.

« Kingdom of the Planet of the Apes » relance la saga avec une nouvelle génération de singes. Ce film prolonge la réflexion : après la quasi-disparition des humains, que devient la civilisation simiesque ? Un empire naît, avec ses tyrans et ses révoltés.

La philosophie change ici de cible : ce ne sont plus les humains qui sont critiqués, mais le pouvoir lui-même, quel que soit celui qui le détient.

Les messages à travers les versions renvoient sur un miroir social.

Chaque version de « La Planète des Singes » parle de son époque comme suit :

- 1968 : La peur de la guerre nucléaire, le racisme et la ségrégation.

- 2001 : La manipulation génétique et l’identité.

- 2011–2017 : L’animalisme, l’écologie, la question du langage et de l’intelligence émotionnelle.

- 2024 : La réflexion sur l’héritage du pouvoir et les cycles de violence.

Mais au fond, tous posent cette même question : qu’est-ce qui fait de nous des êtres humains ? Et surtout : méritons-nous notre place au sommet de la chaîne ?

Le succès à travers les époques est notoire et permet de créer une saga culte et rentable.

« La Planète des Singes » est l’une des rares sagas à avoir traversé six décennies, avec plus de 10 films, des livres dérivés, des bandes dessinées, des jeux vidéo, et même des attractions dans les parcs à thème.

La trilogie moderne a généré plus de 1,6 milliard de dollars au box-office mondial, et le film de 1968 est régulièrement cité parmi les meilleurs films de science-fiction de tous les temps.

Pourquoi lire le roman aujourd’hui ?

Parce que le livre de Pierre Boulle reste d’une actualité troublante. Il interroge notre relation aux autres espèces, à la science, à la technologie, à notre propre orgueil.

Et contrairement aux films, il ne propose aucune solution facile. Il ne nous dit pas « les singes sont méchants », ni « les humains sont victimes ». Il nous dit simplement : « Et si c’était vous, à leur place ? »

Et si demain, on n’était plus au sommet ?

« La Planète des Singes », c’est plus qu’une saga de science-fiction. C’est un exercice de lucidité, une critique sociale déguisée en fable, un test de notre empathie.

Alors que les films continuent d’attirer des millions de spectateurs, le roman, lui, reste un petit bijou de subtilité, à (re)découvrir de toute urgence. Si vous ne l’avez jamais lu, je vous le conseille vivement. Et si vous l’avez déjà vu au cinéma… vous verrez que le livre a encore bien des choses à vous révéler.

Plus d'histoires

House of Cards – Anatomie d’une série qui a redéfini la télévision politiqu

Shigeru Matsuzaki : la voix qui a marqué la pop culture japonaise

Shang-Chi et l’intronisation des anneaux